읽다

대담하고 혁신적인 작가

노벨문학상 수상자

아니 에르노의 삶과 글

노벨문학상 수상자

아니 에르노의 삶과 글

글 윤석헌(번역가, 프랑스 문학 전문 출판사 ‘레모’ 대표)

프랑스의 문학비평가 장 리카르도(Jean Ricardou)의 말을 빌리자면 이제 문학은 모험의 글쓰기가 아니라 글쓰기의 모험이다. 바꾸어 말하자면, ‘무엇을 쓸 것인가’보다 ‘어떻게 쓸 것인가’가 더 중요하다고 할 수 있다.

그렇다고 해서 글의 소재나 주제가 중요하지 않다는 말은 당연히 아니다. 핵심은 ‘어떤 이야기를 어떻게 쓸 것인가’이다. 어찌 되었든 이야기는 반복되기 마련이니까.

우리는 어디선가 본 듯한 이야기에 친숙함을 느껴 쉽게 빠져들 수도 있겠지만, 그 익숙한 이야기를 다른 방식으로 풀어줄 때 더 강렬하게 사로잡힌다.

러시아 형식주의자들은 후자의 경우를 강조하며 ‘낯설게 하기’라는 용어로 문학의 혁신을 이야기했다. 프랑수아 오종(François Ozon)의 <5×2>라는 영화가 있다.

이 영화는 남녀가 이혼하는 장면을 시작으로 시간을 거꾸로 거슬러 올라가 두 연인이 만나는 장면으로 끝이 난다. 시간의 흐름에 따라 이야기를 다시 구성해보면, 지극히 평범한 내용이다.

하지만 감독은 시간의 순서를 바꾸어 이야기를 풀어나가며, 결과를 원인보다 먼저 주는 방식으로 우리를 그 이야기 속에 붙잡아 둔다.

아니 에르노의 칼 같은 글쓰기

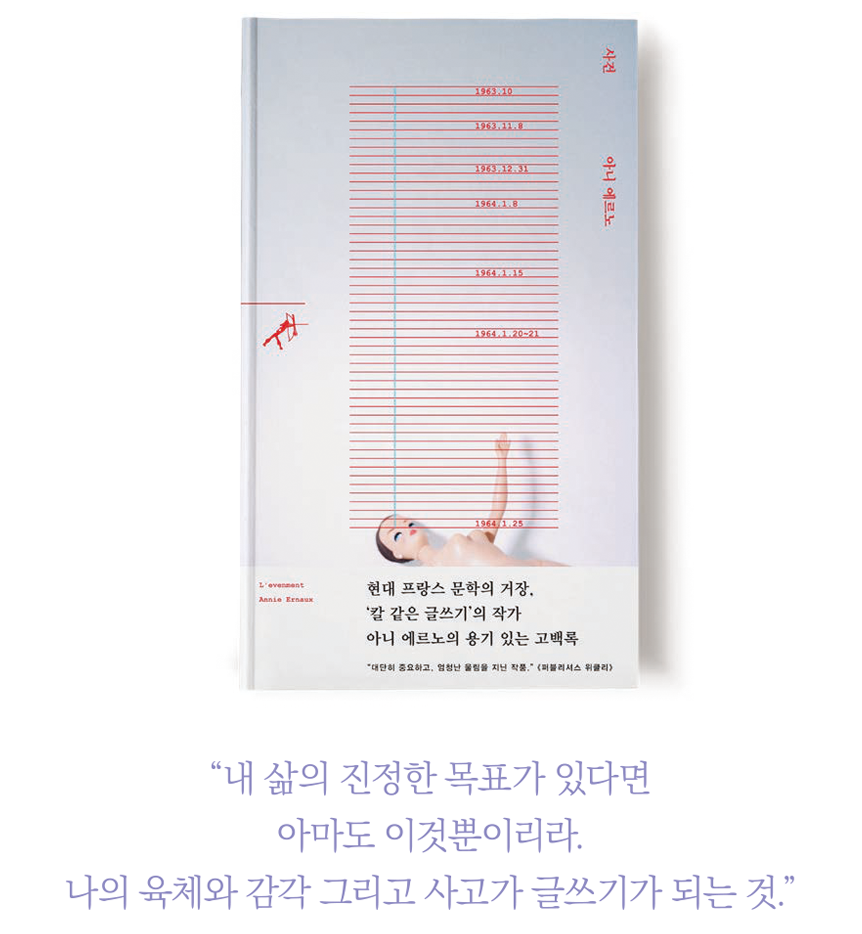

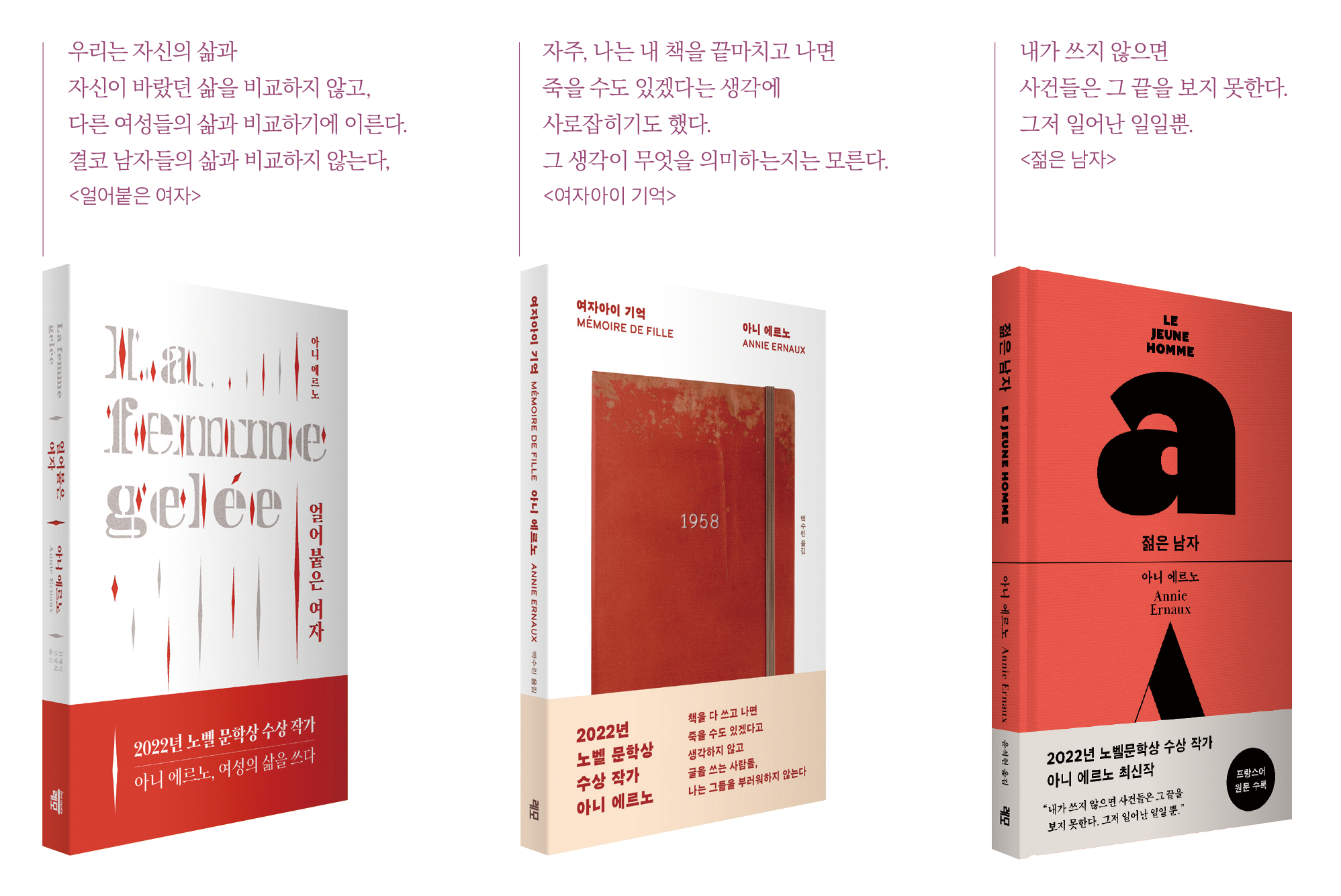

2022년 노벨문학상 수상 작가 아니 에르노(Annie Ernaux)는 자신의 종(種)을 대신해 복수하기 위해 글을 쓰겠노라고 일찍이 일기장에 선언처럼 썼다.

가난하고 배우지 못해서 멸시당했던 부모님을 비롯해 자기 주변의 사람들을 위한 복수. 아니 에르노는 가난한 소상공인의 자식으로 태어나 교육에 열성적인 어머니 덕에 사립학교를 다니고 대학에 들어가는 것으로 자신이 속한 계급을 벗어난다.

그러나 여성이기에 육아와 살림을 전담해야 했고, 어려서부터 작가가 되고 싶었음에도 서른넷의 늦은 나이에야 <빈 옷장>으로 작품 활동을 시작한다.

여전히 마음속에는 자신의 종의 복수를 위한 글쓰기를 생각하지만, 작가가 처한 상황은 글쓰기에 몰두할 수 없게 만든다. 그러다 아버지가 돌아가시고 자신이 속했던 계급 출신의 아이들을 가르치는 선생이 되면서 자연스럽게 자신의 기원의 세계로 돌아간다.

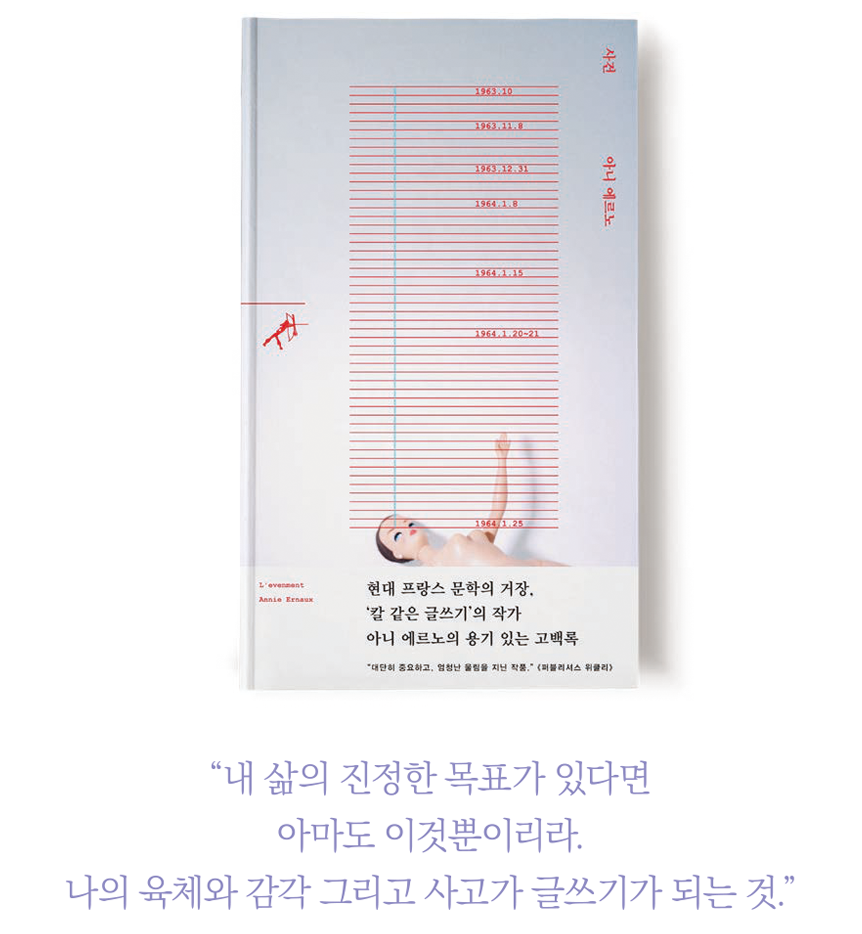

이제 작가는 아버지의 죽음을 목도하고 그를 중심인물로 삼아 소설을 쓰려고 한다. 하지만 이야기의 중간 부분에 이르러 ‘소설’로 글을 이어 가는 것이 불가능하다는 걸 알게 된다. 결국 허구적인 장치 없이, 단순하면서도 어떠한 꾸밈도 없이, 개인의 감정을 결코 드러내지 않으면서 객관적인 징표들을 모아 글을 쓰기로 하고 1983년 아버지의 삶을 반추한 <남자의 자리>를 완성한다. 가난한 노동자의 자식으로 태어나 작은 카페 겸 상점을 운영하는 소상공인으로 생을 마감한 그의 일생의 이야기는 이제 작가의 개인적인 가족의 이야기가 아니라, 자연스럽게 우리의 이야기로 확장된다. 작가가 아버지를 잃은 슬픔 혹은 아버지에 대한 연민 같은 것들을 작품에 드러냈다면, 아마도 우리는 한 부녀 사이의 감동적인 사적인 이야기로만 읽었을 것이다. 하지만 감정이 배제되고, 인류학자의 시선처럼 객관적으로 쓴 한 사람의 일생은 아이러니하게도 오히려 읽는 사람을 그 이야기의 중심으로 더 가까이 이끌어준다. 개인의 이야기를 보편의 이야기로 환원시키는 아니 에르노 문학의 매력은 바로 여기에 있다.

결국 아니 에르노가 돌아가신 아버지의 삶을 돌아보며 애도하는 형식의 글이 다른 이들의 가슴 한편을 자극할 수 있었던 것은, 바로 어떻게 쓸 것인가에 대한 작가의 오랜 고민의 결과라고 할 수 있다. 아버지를 잃은 슬픔의 감정은 어디에도 없이, 그저 있는 그대로 자신이 그와 함께 경험했던 사실을 떠올리고, 그가 살았던 시절에 관해 찾아낸 자료들을 바탕으로 써 내려간 글.

이렇게 아니 에르노는 그의 네 번째 작품인 <남자의 자리>부터 자신이 경험한 것만을 글로 쓰겠다고 선언하며, 자신만의 글쓰기를 시도한다. 일반적으로 작가는 자신이 직접 혹은 간접 경험한 사건들을 작품의 소재로 삼는다고 할 때, 오로지 자신이 경험한 것을 글로 쓰겠다는 아니 에르노의 선언은 그다지 독창적이거나 신선하지 않게 보일 수도 있다. 하지만 작가의 담대한 각오는 어떠한 사건에도 감정을 싣지 않고, 최대한 객관성을 유지하는 ‘밋밋한 글쓰기’와 상처의 일부를 칼로 도려내 그 상처를 더 잘 보이게 한다는 의미에서 ‘칼 같은 글쓰기’라는 참신하면서도 대담한 방식을 통해 강력한 힘을 발휘한다.

여전히 마음속에는 자신의 종의 복수를 위한 글쓰기를 생각하지만, 작가가 처한 상황은 글쓰기에 몰두할 수 없게 만든다. 그러다 아버지가 돌아가시고 자신이 속했던 계급 출신의 아이들을 가르치는 선생이 되면서 자연스럽게 자신의 기원의 세계로 돌아간다.

이제 작가는 아버지의 죽음을 목도하고 그를 중심인물로 삼아 소설을 쓰려고 한다. 하지만 이야기의 중간 부분에 이르러 ‘소설’로 글을 이어 가는 것이 불가능하다는 걸 알게 된다. 결국 허구적인 장치 없이, 단순하면서도 어떠한 꾸밈도 없이, 개인의 감정을 결코 드러내지 않으면서 객관적인 징표들을 모아 글을 쓰기로 하고 1983년 아버지의 삶을 반추한 <남자의 자리>를 완성한다. 가난한 노동자의 자식으로 태어나 작은 카페 겸 상점을 운영하는 소상공인으로 생을 마감한 그의 일생의 이야기는 이제 작가의 개인적인 가족의 이야기가 아니라, 자연스럽게 우리의 이야기로 확장된다. 작가가 아버지를 잃은 슬픔 혹은 아버지에 대한 연민 같은 것들을 작품에 드러냈다면, 아마도 우리는 한 부녀 사이의 감동적인 사적인 이야기로만 읽었을 것이다. 하지만 감정이 배제되고, 인류학자의 시선처럼 객관적으로 쓴 한 사람의 일생은 아이러니하게도 오히려 읽는 사람을 그 이야기의 중심으로 더 가까이 이끌어준다. 개인의 이야기를 보편의 이야기로 환원시키는 아니 에르노 문학의 매력은 바로 여기에 있다.

결국 아니 에르노가 돌아가신 아버지의 삶을 돌아보며 애도하는 형식의 글이 다른 이들의 가슴 한편을 자극할 수 있었던 것은, 바로 어떻게 쓸 것인가에 대한 작가의 오랜 고민의 결과라고 할 수 있다. 아버지를 잃은 슬픔의 감정은 어디에도 없이, 그저 있는 그대로 자신이 그와 함께 경험했던 사실을 떠올리고, 그가 살았던 시절에 관해 찾아낸 자료들을 바탕으로 써 내려간 글.

이렇게 아니 에르노는 그의 네 번째 작품인 <남자의 자리>부터 자신이 경험한 것만을 글로 쓰겠다고 선언하며, 자신만의 글쓰기를 시도한다. 일반적으로 작가는 자신이 직접 혹은 간접 경험한 사건들을 작품의 소재로 삼는다고 할 때, 오로지 자신이 경험한 것을 글로 쓰겠다는 아니 에르노의 선언은 그다지 독창적이거나 신선하지 않게 보일 수도 있다. 하지만 작가의 담대한 각오는 어떠한 사건에도 감정을 싣지 않고, 최대한 객관성을 유지하는 ‘밋밋한 글쓰기’와 상처의 일부를 칼로 도려내 그 상처를 더 잘 보이게 한다는 의미에서 ‘칼 같은 글쓰기’라는 참신하면서도 대담한 방식을 통해 강력한 힘을 발휘한다.

문학에서의 혁신

그 힘은 작가 개인의 이야기가 책을 읽는 독자 모두의 이야기로 자연스럽게 확장되는 아니 에르노 문학의 정수를 이룬다. 열정적으로 사랑했던 연인이 떠난 작가의 이야기를 읽을 때나,

어머니의 치매 그리고 죽음의 이야기를 들을 때, 우리는 불현듯 우리의 사랑을 그리고 옆에 계신 어머니를 떠올리게 된다. 마치 자신의 이야기처럼.

문학에서의 혁신은 늘 같은 이야기를 끊임없이 다른 방식으로 이야기하려는 시도라고 할 수 있다. 그 이유는 앞서 언급한 것처럼, 우리가 익숙할 때 낯섦은 더 강한 충격을 남기기 때문이다. 자신과 같은 부류의 한풀이를 위해, 그리고 오로지 경험한 것만을 쓰겠다는 아니 에르노의 선언은 결국 자신이 흠모해온 아름다운 문학의 언어를 버리고, 자신의 기원을 이루는 언어로, 보편적인 이야기로 만들기 위해 끊임없이 어떻게 쓸 것인가에 대한 고민과 어우러져 노벨문학상을 수상하게 된다.

문학에서의 혁신은 늘 같은 이야기를 끊임없이 다른 방식으로 이야기하려는 시도라고 할 수 있다. 그 이유는 앞서 언급한 것처럼, 우리가 익숙할 때 낯섦은 더 강한 충격을 남기기 때문이다. 자신과 같은 부류의 한풀이를 위해, 그리고 오로지 경험한 것만을 쓰겠다는 아니 에르노의 선언은 결국 자신이 흠모해온 아름다운 문학의 언어를 버리고, 자신의 기원을 이루는 언어로, 보편적인 이야기로 만들기 위해 끊임없이 어떻게 쓸 것인가에 대한 고민과 어우러져 노벨문학상을 수상하게 된다.

“문학에서의 혁신은 늘 같은 이야기를 끊임없이 다른 방식으로 이야기하려는 시도라고 할 수 있다.”

윤석헌

환한국외국어대학교 불어과 졸업 후 동 대학원 불문학 석사 학위를 받았으며, 파리8대학에서 조르주 페렉 연구로 박사과정을 수료했다. 옮긴 책으로 아니 에르노의 <사건>과 <젊은 남자>, 델핀 드 비강의 <충실한 마음>과 <고마운 마음>, 조르주 페렉의 <나는 태어났다> 등이 있다. 프랑스 문학 전문 출판사 레모(LES MOTS)에서 다양한 프랑스 문학을 선보이고 있다.

환한국외국어대학교 불어과 졸업 후 동 대학원 불문학 석사 학위를 받았으며, 파리8대학에서 조르주 페렉 연구로 박사과정을 수료했다. 옮긴 책으로 아니 에르노의 <사건>과 <젊은 남자>, 델핀 드 비강의 <충실한 마음>과 <고마운 마음>, 조르주 페렉의 <나는 태어났다> 등이 있다. 프랑스 문학 전문 출판사 레모(LES MOTS)에서 다양한 프랑스 문학을 선보이고 있다.